メールマガジン

「QC検定対策研修」のご案内!/連載:ものづくり人のためのドラッカー[その41]

*2025年11月13日(木)

本日は、

- 「QC検定対策研修」のご案内

- 「ものづくり人のためのドラッカー」その41

について、ご案内いたします。ぜひ最後までご拝読いただければ幸いです。

「QC検定対策研修」のご案内!

QC検定の資格取得のみならず、品質管理全般に関する専門的な知識を豊富に持ち合わせた講師陣による、合格に直結する講義をぜひご検討ください!

このような企業様におすすめの研修です!

- QC手法を用いて、データに基づいた分析や改善を行っていきたい。

- 品質のばらつきを防ぎ、不良率の低下やコスト削減を進めていきたい。

- 「品質=製造部門だけの仕事ではない」という意識を社内に浸透させたい。

- 品質を中心にした考え方を従業員一人ひとりに根付かせたい。

- 取引先や顧客に対して「品質重視の企業」であるというアピールをしていきたい。

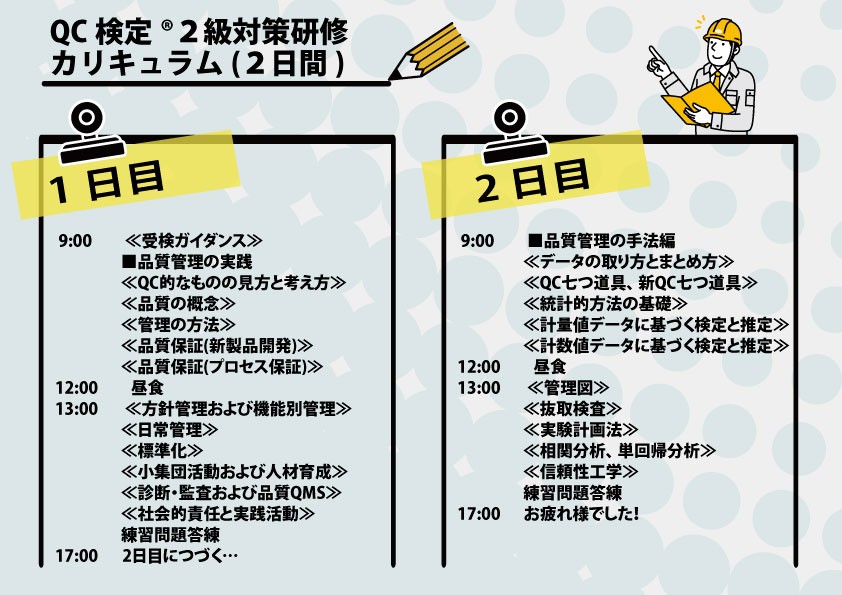

JTEX QC検定(2級・3級)研修カリキュラム

≪QC検定2級対策研修のねらい≫

- 1日目は、品質管理の実践編となっています。QC検定試験の実践編は、長文の虫食い問題(穴埋め問題)が多く出題されています。本研修では、QC検定2級の実務レベルに相当するキーワードとその周辺技術や背景について体系的に習得できるよう工夫しています。

- 2日目は、品質管理の手法編となります。QC検定2級は、3級レベルと同じ試験範囲で難度がアップしたものと「抜取検査」「実験計画法」「信頼性工学」が追加されています。本研修では、この3つの新規単元で得点力を向上させる研修内容となっています。また、統計学をさらに学びたい人に最適な確率分布や統計的検定と推定について詳しく学習できる内容となっています。

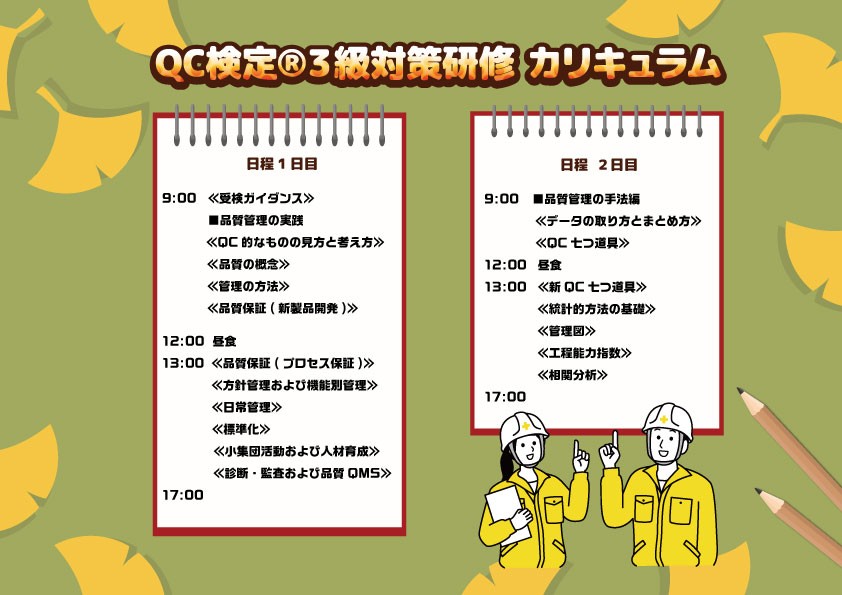

≪QC検定3級対策研修のねらい≫

- 1日目は、品質管理の実践編となっています。QC検定試験の実践編は、長文の虫食い問題(穴埋め問題)が多く出題されています。本研修では、QC検定3級の実務レベルに相当するキーワードとその周辺技術や背景について体系的に習得できるよう工夫しています。

- 2日目は、品質管理の手法編となります。出題頻度の高いQC七つ道具、新QC七つ道具やほぼ毎回1問は出題されている管理図、工程能力指数にポイントを絞って効率的に学習できる研修内容となっています。また、これから統計学を学びたい人に最適な確率分布の基礎から統計解析の基礎まで学習できる内容となっています。

JTEX QC検定(2級・3級)通信教育カリキュラム

JTEXでは今回ご紹介したQC検定対策研修の他に、試験合格に向けてしっかりと知識を蓄えられる、通信教育講座のご紹介も可能です。全国の企業様の社内教育において好評をいただいているテキストと、添削講師による心のこもったレポート添削で、受講生を合格へと導きます。

新シリーズ「ものづくり人のためのドラッカー」

~イノベーションは天才のひらめきではなく、明日に向けた仕事である

著者 浅沼 宏和

“ものづくり人“とは、ものづくりに関わる、経営者、技術者・技能者、営業・管理部門までのすべての人を、そう呼んでいます。

この連載はドラッカーの11冊の著書からリベラルアーツとしてのドラッカーをまとめたものです。

どこかに、役に立つ一言が含まれていることと思います。

ぜひ、ご愛読ください。

その41 変化の先頭に立つチェンジ・リーダー

チェンジ・リーダーという名称は、ドラッカー独特の表現で、自ら変革の担い手となるリーダーのことです。ドラッカーには、「変化はコントロールできない。できることは先頭に立つことだけである」という有名な言葉があります。

1.乱気流の時代を生き抜く

ドラッカーは、今日のように変化の激しい時代を「乱気流の時代」と呼びました。乱気流の時代にあっては、変化は当たり前で、変化にはリスクがつきものです。乱気流の時代を乗り切ることはけっして楽なことではありません。

変化が当たり前の乱気流の時代にあって、ビジネスで生き抜く唯一の方法が「変化の先頭に立つ」ことなのです。変化の先頭に立つチェンジ・リーダーでならなければ、組織は生き残ることができないというのが、ドラッカーの考えでした。それは企業であっても、政府や病院であっても変わりません。

ドラッカーは、チェンジ・リーダーになることが21世紀におけるマネジメントの中心的課題であるといっています。チェンジ・リーダーとは、変化を機会ととらえて行動する人のことです。自ら変化を求め、その中から機会となりそうな変化を見つけ出し、新たな価値を創造しようとする人こそがチェンジ・リーダーであり、こうした人たちによってマネジメントされている組織もチェンジ・リーダーです。

ドラッカーは、チェンジ・リーダーになることを具体的かつ体系的な仕事ととらえていました。ドラッカーのマネジメントは常に実践的なのです。

2.チェンジ・リーダーの体系的な仕事

ドラッカーはチェンジ・リーダーの体系的な仕事について、具体的に四つのポイントをあげています。

1-変化のための定型的廃棄、継続的改善、成功の追求の仕組み

2-変化の機会を知るための方法

3-変化の手順と予算

4-取り組みの継続性

人も組織もチェンジ・リーダーにならなければ、生き残ることはできません。技術の変化の先頭に立ち、製造をまったく新しい視点からとらえ直し、成果をあげるようなテクノロジストになること、また、そうしたテクノロジストをマネジメントして、成果をあげるようにすることが求められているのです。

変革を具体的な仕事としてとらえ、未来に向かって一歩一歩着実に進んでいくことが必要なのです。

変化が必要であることに、異論のある人は少ないでしょう。しかし、多くの人が具体的な行動を起こしていないとドラッカーは指摘していました。変化が不可避であることに納得しているだけでは足りません。変化の必要性を理解したうえでどうするかが問題なのです。

こうした認識を具体的な行動に結びつけるのがチェンジ・リーダーです。ドラッカーのマネジメント論の本質は、成果に向けて実践する人や組織を一言でまとめた表現なのです。

次回 その42「体系的廃棄の仕組化 」

著者紹介

浅沼 宏和

浅沼 宏和

早稲田大学政治経済学部卒、中央大学大学院法学研究科卒、名古屋学院大学 論文博士

「社会制度変容の力学 -内部統制制度・リスクマネジメント・コーポレートガバナンス一体化の論理」

講座に関するご質問、その他通信教育に関するお問合せは、下記担当者までお願いいたします

2025年総合通信教育ガイドについて

ご請求は下記より受け付けております

「一人では変えられないことも、つながれば変わる。」

メニュー

メニュー 閉じる

閉じる