メールマガジン

「2026年春開講」新講座のご紹介 /連載:ものづくり人のためのドラッカー[その36]

*2025年10月9日(木)

秋風が吹き渡る季節となりました。皆様いかがお過ごしでしょうか。

本日は、

- 「2026年春開講」新講座のご案内

- 「ものづくり人のためのドラッカー」その36

について、ご案内いたします。ぜひ最後までご拝読いただければ幸いです。

JTEXでは、2026年春に新講座を5つ開講し、6つの講座を改訂いたします!!

★新人・若手社員によりそう メンターの基本

- メンターの役割や心構えを学び、メンタリングの知識や手法を身に付けます。

- 実際に想定される事例を通して、具体的な対処法を解説します。

- 新卒採用だけでなく、中途採用のケースについても解説します。

★言いたいことが伝わる 大人の言語化講座

- 言語化に必要な5つの力と心構えを学び、「伝えるための型」を身につけます。

- 言語化を4つのプロセスに分解し、ステップアップしていきます。

- 会議や報告の場面など、ビジネスシーンにおける身近で具体的な「困った場面」を想定したケーススタディで、言語化する力を自分のものにしていきます。

★はじめて学ぶ「図面のかき方」入門

- 図面をかくために必要な基礎知識を学びます。

- 実際に図面をかくことによって、図面のかき方を習得します。

- はじめて図面を学ぶ方が、多種多様な図面をかくことによって、図面のかき方を一つ一つ着実に身につけることができます。

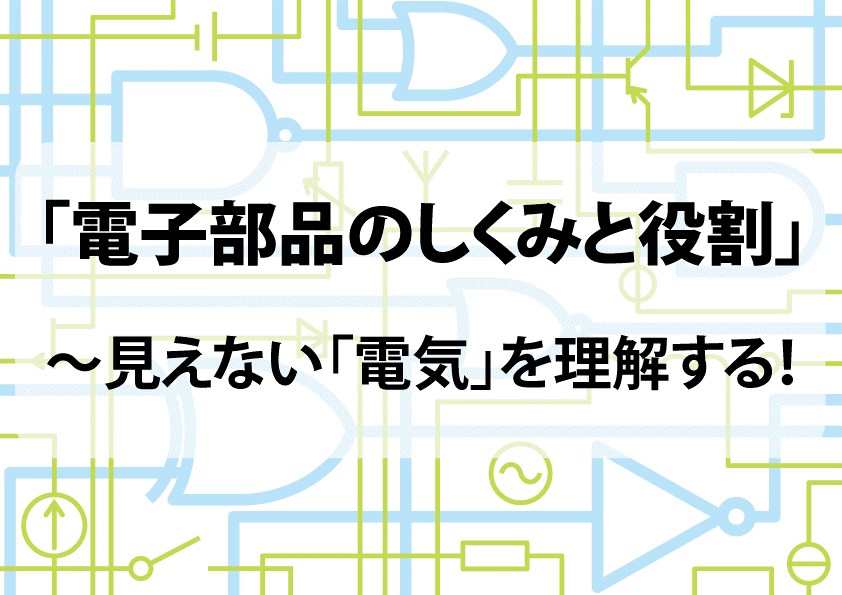

★電子部品のしくみと役割~見えない「電気」を理解する!

- かんたんな電気理論を理解します。

- イラストや写真による説明で、電子部品のしくみや役割がよく分かります。

- 動画解説でより理解を深めることができます。

★運行管理者受験合格講座(貨物)

- 主テキストと副教材「頻出問題集」を学習し、運行管理者(貨物)試験に合格するための知識を習得します。

- 頻出問題を掲載した副読本の問題集で、効率良く学習することができます。

電験二種受験合格講座(総合)

第二種電気工事士受験講座/合格講座(過去問題解説動画付き)

2026年度 直前対策電験三種動画学習

知りたかった繊維の話

絵で見てわかるシーケンス制御 動画教材付き

ビジネスマナー「基本のキ」

新シリーズ「ものづくり人のためのドラッカー」

~イノベーションは天才のひらめきではなく、明日に向けた仕事である

著者 浅沼 宏和

“ものづくり人“とは、ものづくりに関わる、経営者、技術者・技能者、営業・管理部門までのすべての人を、そう呼んでいます。

この連載はドラッカーの11冊の著書からリベラルアーツとしてのドラッカーをまとめたものです。

どこかに、役に立つ一言が含まれていることと思います。

ぜひ、ご愛読ください。

その36 技術実現のリードタイム

前回、学んだように、商品やサービスは必ず陳腐化していきます。あらゆる事業はいつか必ず陳腐化する運命にあり、だからこそ、企業にはイノベーションが必要になります。イノベーションの重要な切り口となる技術の変化への対応について、考えていきましょう。

1.知識が技術になるまでの時間

-

技術の進歩は時代とともにどんどん速くなっている実感があります。しかし、ドラッカーは、異なった見解を持っていました。ドラッカーによると、新しい知識が技術に反映されるようになるためには、意外と時間がかかるといいます。19世紀に比べ、現代のほうが知識の技術化までに時間がかからないという証拠はないというのです。ドラッカーは、知識が技術化されるまでの時間について「リードタイム」と表現して、次のように述べています。

「新知識を技術に結実させるまでのリードタイムは、産業によって異なる。製薬業は比較的短い。しかし、その製薬業ですら、10か月よりは10年に近い。リードタイムは産業によって、ほぼ決まっているようにさえ思える。」

2.新技術から新製品までの時間は短い

-

ドラッカーのこの説明は、新知識が新商品を生み出すまでの期間に対する私たちの実感とは違うように思います。しかし、私たちが実感しているのは、新技術が実際に導入されてから新商品が普及するまでの期間の短さなのです。たとえば、1879年にエジソンが発明した電球の例が示されています。ファラデーが電磁誘導の法則を発見してから電球が発明されるまでには、30年近くの年月が必要でした。ところが、新発明の電球が世界中に普及するまでの期間はわずか数か月であったそうです。しかも、それから5年以内に世界的な電機メーカーのほとんどが設立され、事業を行うようになりました。

3.新知識とイノベーション

-

この例のように、新知識が新しい技術に結実するまでには10年単位の年月がかかるけれど、いったん新技術が市場に導入されると、普及はあっという間だということです。これは技術を介したイノベーションを考える上で、とても重要なことといえるでしょう。イノベーションに必要な新技術がいまだに登場していなかったとしても、新技術を開発するために必要な知識はかなり前から存在していることになるからです。

イノベーションのために必要な知識は、あらゆる企業がすでに知っていることなのかもしれないのです。

イノベーションには、「知識が技術となるまでの段階」と、「その技術によって生み出された新たな製品が市場に受け入れられるまで」の二つの段階があるのです。技術をマネジメントしていくうえで、この点を理解しておくことはきわめて重要です。特に、知識が新技術として結実するまでの長い年月をどのように乗り切っていくかは、企業にとって大きな課題となるでしょう。

4.全体にまとめるための一つの欠落

-

ここまで技術のマネジメントの必要性、技術とイノベーションの関係、技術と経営戦略の関係などについて見てきました。それらに大きな影響を与えるのが、知識が技術化されるまでのリードタイムの長さです。

後になって考えてみると、「あの知識がこういう技術になるのは当然だ」と思えることが多いのですが、その当然のことに気が付くのは大変なのです。そういった気付きがイノベーションには大切です。

ドラッカーは、「イノベーションとは、はるかに生産的な新しい一つの全体にまとめるために、小さな欠落した部分を発見し、その提供に成功することである」といっています。

将来必要とされる技術を明らかにし、長い年月をかけて小さな欠落を埋める努力をすることが、イノベーションには求められるのです。

AIの活用が本格的に進む現在、技術知識が技術となるまでのリードタイムが飛躍的に短くなることが期待されますが、はたして、AIは未来の新しい一つの全体を描くことはできるのでしょうか。

次回 その37「技術とテクノロジスト」

著者紹介

浅沼 宏和

浅沼 宏和

早稲田大学政治経済学部卒、中央大学大学院法学研究科卒、名古屋学院大学 論文博士

「社会制度変容の力学 -内部統制制度・リスクマネジメント・コーポレートガバナンス一体化の論理」

講座に関するご質問、その他通信教育に関するお問合せは、下記担当者までお願いいたします

2025年総合通信教育ガイドについて

ご請求は下記より受け付けております

「一人では変えられないことも、つながれば変わる。」

メニュー

メニュー 閉じる

閉じる