メールマガジン

10月1日開講「動画学習講座」のご案内 /連載:ものづくり人のためのドラッカー[その35]

10月1日開講「動画学習講座」のご案内 /連載:ものづくり人のためのドラッカー[その35]

*2025年10月2日(木)

空が澄み清々しい秋を感じる頃となりました。皆様いかがお過ごしでしょうか。

本日は、

- 新規開講動画学習講座

- 「ものづくり人のためのドラッカー」その35

について、ご案内いたします。ぜひ最後までご拝読いただければ幸いです。

2025年10月1日 新規開講 動画学習講座

2級機械保全科(電気系)実技対策動画学習

-

多くの方にご好評いただいた、機械保全機械系実技対策の動画学習コースに続き、2級機械保全電気系実技対策の動画学習コースが、この度開講いたします。

試験会場へ持っていくもの、準備してあるものの情報をはじめ、限られた試験時間で効率的に配線をしていくための方法や、検査のポイントなどを具体的に解説。

本コースを活用して、電気系機械保全作業の機械保全士の取得の目指してみましょう。

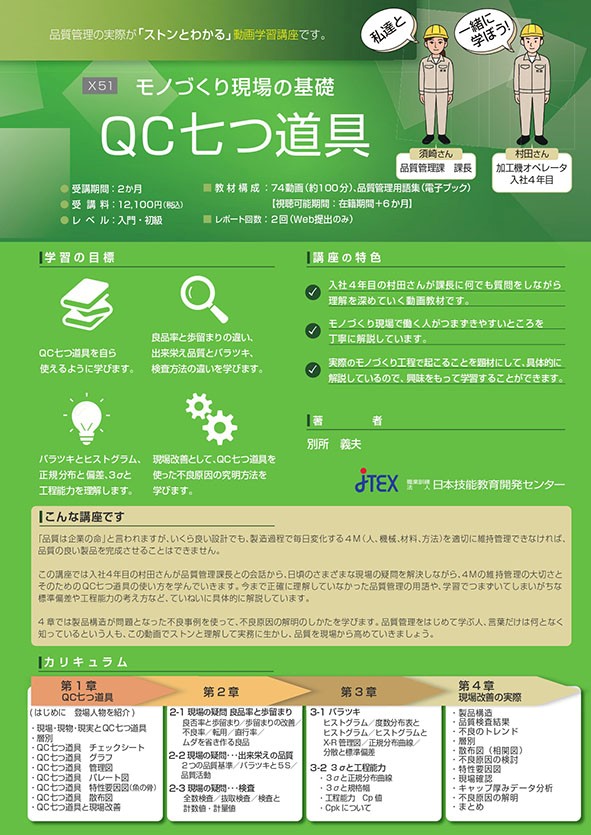

eラーニング:モノづくり現場の基礎~QC七つ道具

-

モノづくり現場の動画学習教材の第2弾として、「モノづくり現場の基礎~QC七つ道具」が、10月1日開講します。

モノづくり現場で実際に使われるQC7つ道具の活用法を、ストーリー仕立て学習します。

本講座を受けて、QC7つ道具の実装についてのイメージを習得しましょう。

新シリーズ「ものづくり人のためのドラッカー」

~イノベーションは天才のひらめきではなく、明日に向けた仕事である

著者 浅沼 宏和

“ものづくり人“とは、ものづくりに関わる、経営者、技術者・技能者、営業・管理部門までのすべての人を、そう呼んでいます。

この連載はドラッカーの11冊の著書からリベラルアーツとしてのドラッカーをまとめたものです。

どこかに、役に立つ一言が含まれていることと思います。

ぜひ、ご愛読ください。

その35 技術の変化とイノベーション

今回は、経営戦略の観点から、「技術の変化とイノベーション」について考えていきましょう。

1.企業活動は顧客の創造

-

企業活動とは、簡単にいえば消費者や社会のニーズを事業の機会に変えることです。ドラッカーは、企業の目的は「顧客の創造」にあると考えていました。顧客の創造というと、難しく聞こえますが、要するに「お客様づくり」のことです。

それは、人々のニーズを巧みにとらえて、そのニーズを満たす価値を提供することなのです。企業のあらゆる活動は、ニーズにぴったりの価値を生み出して顧客に届けることに向けられなくてはなりません。これがドラッカーの経営戦略の骨子です。経営戦略というと、どうしても難しく考えがちですが、価値をニーズに届けるための具体的な活動とシンプルに理解しておけばよいです。

2.経営戦略のきっかけとなる技術の変化

-

技術が変化するときには、これまで自社が提供していた商品やサービスの価値が、急速に陳腐化してしまうことがあります。そうした場合には、まったく新しい商品・サービスを開発する必要があります。

すなわち、「今日のビジネスを変える」というテーマに取り組む必要があるのです。イノベーションとは、今日のビジネスを変えて、未来に新しいビジネスをつくり出すための取り組みなのです。

3.今日のビジネスの有効期限

-

今日行っていることは必ず陳腐化するという考えを大前提として持ちましょう。ドラッカーは、「今日の製品、プロセス、技術の有効期限は限られ、しかも極めて短いと仮定しなければならない。」と述べています。

未来は必ず今日とは違うものになります。未来は今日の延長線上にあるわけではないのです。変化を免れるものは何もありません。だからこそ、イノベーションが必要とされるのです。

4.技術の変化という指標

-

今日の事業が陳腐化してしまわないうちに、新しい事業を創るための切り口が技術の変化です。今日の事業が必ず陳腐化するのであれば、新しい商品・サービス、新しい事業のための生産プロセスなどをいつまでに用意する必要があるのか、また、それらが二年後、五年後、十年後にあげるべき売上高はいくらになるのかについて、真剣に検討して具体的に目標を立てなければなりません。

そして、その目標と現状とのギャップを埋めるためには、どのような技術上の成果が必要であるのかを検討するのです。また、そのような技術上の成果を生かす新たな活動や体制は、どのようなものかも考えなければなりません。このように、イノベーションとは経営戦略の観点から全社的に取り組むべきものなのです。

5.全社的な活動としてのイノベーション

-

全社的な活動としてのイノベーションという視点こそが、ドラッカーの革新的な考え方でした。イノベーションは、研究開発部門に任せておけばよいといったものではありません。営業部門、製造部門、財務部門など、あらよる部門が一緒に取り組むべきものなのです。あらゆる人がイノベーション活動に関わっているのです。イノベーションに関わらない人など誰もいません。経営者はそうした活動を一つにまとめていくという重要な役目を担う人です。技術をマネジメントし、イノベーションを起こす取り組みは、経営戦略そのものなのです。

次回 その36「技術実現のリードタイム」

著者紹介

浅沼 宏和

浅沼 宏和

早稲田大学政治経済学部卒、中央大学大学院法学研究科卒、名古屋学院大学 論文博士

「社会制度変容の力学 -内部統制制度・リスクマネジメント・コーポレートガバナンス一体化の論理」

講座に関するご質問、その他通信教育に関するお問合せは、下記担当者までお願いいたします

2025年総合通信教育ガイドについて

ご請求は下記より受け付けております

「一人では変えられないことも、つながれば変わる。」

メニュー

メニュー 閉じる

閉じる