メールマガジン

「新入社員フォローアップ教育」のご案内! /連載:ものづくり人のためのドラッカー[その33]

*2025年9月18日(木)

空にうろこ雲が浮かび、少しだけ秋の気配を感じます。

皆様いかがお過ごしでしょうか。

本日は、

- 新入社員フォローアップ教育

- 「ものづくり人のためのドラッカー」その33

について、ご案内いたします。ぜひ最後までご拝読いただければ幸いです。

「新入社員フォローアップ教育」のご案内!

人手不足が叫ばれている現在、入社したばかりの新入社員や若手社員の離職に頭を悩ませている人事担当者さまも多いのではないでしょうか。

せっかく苦労して採用した上で、入社後の新入社員研修を通じて教育を行った新入社員が離職をしてしまうと、次年度の採用計画にも影響が出てくると共に、業務運営にも支障をきたしてしまいます。

今回はそのような早期離職を防ぐための「新入社員フォローアップ教育」に関してご案内いたします。

新入社員フォローアップ教育の必要性

-

日本の人口減は2011年に始まったとされ、今後も長期にわたり人口の減少が見込まれているため、これからも採用に関しては売り手市場が続くと考えられます。

また、近年では転職がキャリアの一つの手段として捉えられるようになってきたため、金銭的報酬だけで早期離職を防ぐのは非常に難しくなってきている現状です。

早期離職を防ぎ、新入社員を重要な戦力として育てていくための方策として、入社半年から1年後に新入社員フォローアップ教育を行っている企業も多いかと思われますが、

どのような内容で教育を実施すればいいのか悩まれている企業担当者様も多いのではないでしょうか?

フォローアップ教育の基本的な役割としては、新入社員研修後に振り返りを行い、課題や改善点を確認することが挙げられます。

新入社員研修で学んだことが活かされているかを確認すると共に、入社後に実際行ってきた業務と照らし合わせながら学習することで、

自身の成長を実感して、業務を行っていく際の安心感を与えることも可能になります。

次からは、優秀な若手人材の流出を防いで定着率を高めつつ、組織の一員としての戦力化も進めるためのフォローアップ教育内容をご紹介いたします。

JTEX 新入社員フォローアップ研修プログラムのご紹介

≪本プログラムのねらい≫

- 1.入社から本研修を受けるまでの振り返りをし、自身の現状を改めて把握する。

- 2.新入社員研修で学習したことが身についているかどうかを再点検すると共に、社会人としての意識やマナー、コミュニケーションの応用編を学ぶ。

- 3.現状の悩みや問題点を他者と共有し、解決する。

- 4.仕事を進めていく上での基礎知識を学ぶ。

≪ポイント≫

本プログラムは、入社3~6ヵ月が経過した時期に、改めて自身や自身の業務、職場での人間関係を振り返り、整理をします。

また、社会人としての意識やマナー、コミュニケーションについても再度振り返りをします。

上記以外にも、アンコンシャスバイアス/コンプライアンス、会計の仕組みなど仕事を進める上で新入社員が知っておくべき基礎知識を学びます。

≪プログラム詳細≫

【1日目】

■オリエンテーション

・研修のねらい、自己紹介、アイスブレイク

-

1.入社後の振り返り

- 社会人としての意識

- ビジネスマナー・コミュニケーション

- コンプライアンス

- 悩みや問題点をポストイットに個人で記入、グループで共有する

- KJ法を使って、悩みと問題点を整理

- アンコンシャスバイアス

2.新入社員研修の復習と応用

3.現在の悩みや業務上の問題点解決【1】

【2日目】

-

4.現在の悩みや業務上の問題点解決【2】

- 1日目に整理したテーマごとにグループを再編し、解決策をディスカッション

- 個人ワークにて「行動指針」を記入

- 記入した内容を発表、講師コメント

- 仕事の人間関係図

- 仕事のプロセス・マップ

- モチベーション曲線

- モチベーション・マネジメント

- 経営のしくみ(ヒト・モノ・カネ・情報/ゴーイングコンサーン/利害関係者等)

- 企業会計のしくみ

- 他の参加者へのフィードバック

5.仕事環境とモチベーション・マネジメント

6.新人が知っておくべき会社のこと

7.フィードバック演習

■研修の振り返りと行動計画の作成

- 学習したことを整理し自分自身の課題を明らかにする

- 行動計画を作成し、講師から添削を受ける

ここまで新入社員フォローアップ研修に関して説明をしてきましたが、フォローアップ研修は実施することにより、知識の定着やモチベーションアップ、離職防止等の効果は大きいといえます。

JTEXでは、今回ご紹介した研修プログラムの他にも通信教育やeラーニングなどさまざまな教材のご紹介が可能です。

新シリーズ「ものづくり人のためのドラッカー」

~イノベーションは天才のひらめきではなく、明日に向けた仕事である

著者 浅沼 宏和

“ものづくり人“とは、ものづくりに関わる、経営者、技術者・技能者、営業・管理部門までのすべての人を、そう呼んでいます。

この連載はドラッカーの11冊の著書からリベラルアーツとしてのドラッカーをまとめたものです。

どこかに、役に立つ一言が含まれていることと思います。

ぜひ、ご愛読ください。

その33 技術を予期する

19世紀は、エジソン、ライト兄弟、シーメンスなどのように、偉大な発明家を輩出した時代でした。彼らが華々しい成果をあげたことで、技術への注目が高まった時代であったといえます。ドラッカーは。彼らが偉大であった理由について、「彼らが技術を予期し、その実現に必要なものを明らかにし、最大の技術的な成果と最大の経済的利益をもたらす方法を理解していたからである」といっています。つまり、彼らは発明家である以上に起業家であったのです。

1.発明とイノベーション

-

ドラッカーはこのような発明と事業展開を、発明ではなくイノベーションに関心をもつべきだといっています。技術はイノベーションという視点からとらえることで、初めて事業活動と関連づけることができるからです。

- 発明:新しい技術的知見によって、それまでなかったものを創りだす

- イノベーション:物事を新しい方法で行うことによって、より大きな富を創造する

ところで、イノベーションとは何でしょう。発明と一緒と思われている方も多いのではないでしょうか。発明とイノベーションの違いを明確に理解することが技術のマネジメントの第一歩です。イノベーションとは、技術用語ではありません。むしろ、社会用語や経済用語と考えるべきものです。

イノベーションとは、物事を新しい方法で行うことによって、資源の持つ富の創出能力を増大させることです。

発明とイノベーションの違いを整理すると次のようになります。

2.イノベーションは企業活動そのもの

-

発明がきっかけとなって、イノベーションが起きることも多いでしょう。しかし、上記の定義を見比べていただければ、両者は異なるものであることがおわかりいただけると思います。イノベーションは、経済的な能力の増大を意味しているのです。

つまり、イノベーションは企業活動そのものであり、重要な仕事なのです。技術を予期することは、イノベーションのための取り組みであり、具体的な仕事として計画することがとても重要です。

ドラッカーは、イノベーションという考え方をとても重視していました。イノベーションを行うことで企業は繁栄し、社会が進歩していくと考えていたからです。イノベーションはドラッカーのマネジメントの中核にある考え方といえるでしょう。

3.技術を予期する

-

技術を予期することが大切な仕事といっても、それは決して簡単なことではありません。また、予期することは予言と異なります。ドラッカーは「月世界旅行」などで有名な19世紀のSF作家ジュール・ベルヌの予言の的中率は驚異的であったが、同時代の何百人のSF作家の予言はすべて外れていたという例をあげています。

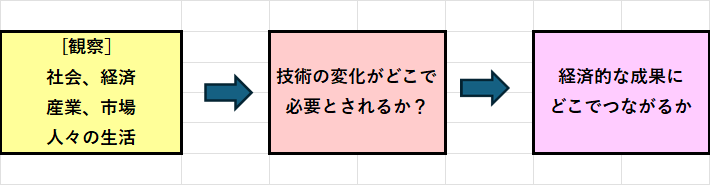

予言は当てになりませんが、予期は具体的な取り組みです。現在の社会、経済、産業、市場や人々の生活などをよく観察し、技術の変化がどこで必要とされ、どこで経済的な成果につながるかを考えることです。

技術のマネジメントとは、技術を予期し、イノベーションに結びつけるいう具体的な仕事であることをよく理解しておく必要があります。

*Jules G.Verne(ジュール・ガブリエル・ヴェルヌ:1828~1905)は、SFの開祖と言われています。「人間が想像できることは、人間が必ず実現できる」という名言を残しています。

次回 その34「イノベーションの必要性」

著者紹介

浅沼 宏和

浅沼 宏和

早稲田大学政治経済学部卒、中央大学大学院法学研究科卒、名古屋学院大学 論文博士

「社会制度変容の力学 -内部統制制度・リスクマネジメント・コーポレートガバナンス一体化の論理」

講座に関するご質問、その他通信教育に関するお問合せは、下記担当者までお願いいたします

2025年総合通信教育ガイドについて

ご請求は下記より受け付けております

「一人では変えられないことも、つながれば変わる。」

メニュー

メニュー 閉じる

閉じる